Eduard Kirschmann

erforscht(e) das Werfen

Nach dem unaufhörlichen Verlust tierisch aufzufassender Körperlichkeit gemäß Alsberg, anfangs durch aufgefundene Steine, spielen ebenjene in einer weiteren modernen Theorie der Menschenentwicklung eine bedeutsame Rolle. Eduard Kirschmann fokussiert sie vor allem als Wurfobjekte, und nach ihm ist Humanevolution überwiegend Anpassung an das Werfen. Wie das?

Man muss seinen Blick auf den heutigen Menschen mitsamt seiner wesentlichen Funktionen vor dem entrückten Hintergrund seiner Vorgänger richten, um zu ahnen, was der erste, sicherlich gründlich misslungene Steinwurf an Visionen enthielt. Präzision, Einschätzung der fremden Körperbewegung u.a. mussten in Millionen Jahren geübt werden, Handlungsplanung, Tiefensensibilität, alle Formen von Intelligenz und Gedächtnisleistungen nehme ich hier, vom Medizinischen her gesehen, einmal dazu. Kirschmann hat sich wohl als Techniker überdies vor allem mit dem beschäftigt, was nachprüfbar ist: mit dem Menschenkörper und seiner Biomechanik.

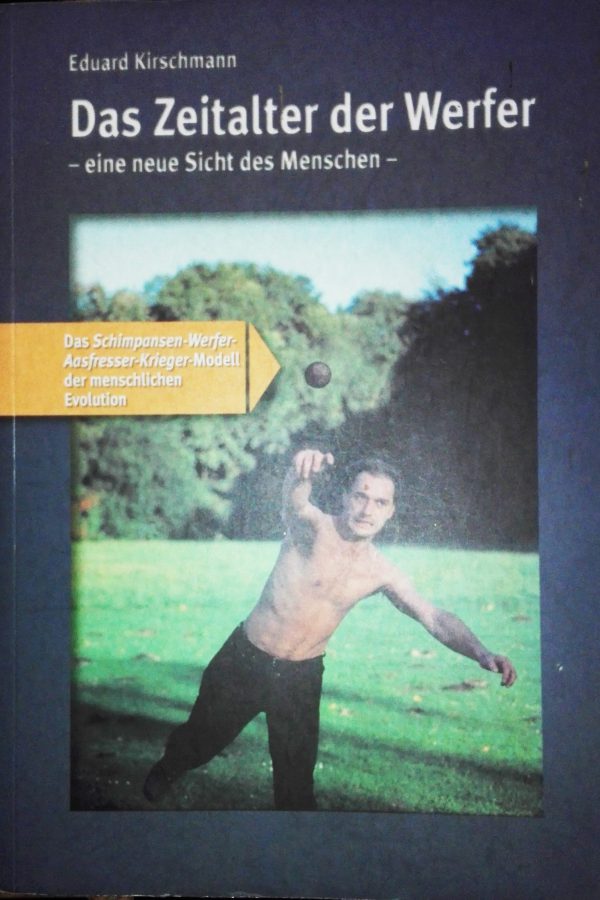

In seinem 1999 veröffentlichten Werk „Das Zeitalter der Werfer – eine neue Sicht des Menschen“ gelang es ihm, die Zuordnung der anatomischen, insbesondere muskulären Ausrichtungen auf Wurfprozesse nachzuweisen – hauptsächlich zunächst beim männlichen Homo Sapiens. In der oberflächlichen Gesäßmuskalutur beginnt eine im Wurf kaum unterbrochene Prozesslinie bis zu den Fingerspitzen. Wenn der weibliche Körper dagegen kaum dazu taugt, schuldet dies nach Kirschmann in erster Linie das andere, gemeinhin friedlichere Rollenverhalten. Was nun genetisch beiden Geschlechtern weitergegeben wird, ist weniger das Kämpferische, Erobernde im Menschen, sondern das, was er im Laufe der unzählbaren Generationen durch das Werfen allmählich gelernt hat: u.a. die Aufmerksamkeit auf das Umfeld, die Einschätzung eines Wurfsteines nach Gewicht und Griffigkeit mitsamt der Handentwicklung und seiner Sensibilitäten, die wohl beim aufrechten Gang vorbereitete Auseinandersetzung mit der Schwerkraft, die zur Einschätzung der Flugbahn gehört, das Erreichen eines ultrakurzen Zeitfensters, in dem allein der beschleunigte Stein (und später das optimierte Wurfgeschoss) die Finger verlassen kann…

Die im Wurfprozess zutage kommenden Leistungen hat Kirschmann teils in Berechnungen im wohl wichtigsten Buchteil deutlich gemacht. Der mit diesen Fähigkeiten ausgestattete Mensch wird derart auch zu vielen anderen Erfindungen gelangt sein. Als ich das Buch zum ersten Mal las, kam ich mir wie bei einem Prospekt über optimierte Materialien vor, von denen es hieß, sie seien ohne Produktentwicklungen für Raumfahrten nicht möglich gewesen.

Der Zweittitel zum „Zeitalter der Werfer“ lautet „Das Schimpansen-Werfer-Aasfresser-Krieger-Modell“ und ist ein deutlicher Hinweis auf den Anspruch des Autors, die Werferanpassungen die gesamte menschliche Evolution bestimmen zu lassen. Dies jedenfalls soweit, wie die Fakten Beweisführungen anstelle Spekulationen zulassen. Doch hat sich Kirschmann z.B. zur Hypothese vorgewagt, auch der aufrechte Gang sei wesentlich Werferanpassung. Dazu ist ihm nach Erscheinen seines Buches häufig widersprochen worden, am lautesten wohl von Carsten Niemitz in seinem „Geheimnis des aufrechten Gangs“. In letzter Zeit hat die Akademie für Ansprüche, die den Verlauf unserer Evolution betreffen, insbesondere an zwei Orten ihre Fettnäpfchen aufgestellt: bei Schimpansen als „nächste Verwandte“ und beim aufrechten Gang. Will sagen, Kirschmann hätte gut daran getan, mit seinem Talent die Vorgänge beim Werfen noch weiter zu vertiefen, um so zwangsläufig zu zeitlichen Befunden zu kommen.

Eduard Kirschmann hat sich weder in Hörsälen noch durch Lesungen wirklich bekannt machen können. Was erstes anbelangt, besitzt er anscheinend das asketische Gen des Naturwissenschaftlers eher als Niemitz, der unsere Liebe zum Wasser heranzieht, seine These von unserer Rolle beim aufrechten Gang zu verifizieren. Aber Kirschmann bringt keine eigene Tradition mit ein wie Alsberg, der von der Biologie her darauf bestand, dass für den Menschen eine eigene Biologie gelten müsse. Ein ähnlicher Schritt wäre gewesen, wenn Kirschmann die weiterführenden psychologischen (oder sagen wir die post-ethologischen) Momente des Werfens berücksichtigt hätte. Kirschmann und Psychologie? Dies hätte sich freilich als ein Schritt in die interdisziplinäre Richtung ergeben. Bei seiner Selbstdisziplin drängt sich mir die Frage auf, ob Kirschmann über naturwissenschaftliche Mittel hinaus seine Theorie besser hätte festigen können. Was ging wohl in einem Frühmenschen vor, dem die Herstellung eines Mahlgerätes aus einem großen Stein gründlich missriet, sodass er mehrere scharfe Klingen vor sich hatte? Der spezialisierte Mensch lässt sich womöglich durch die Nicht-Spezialisation seiner Beschreibung am Nachhaltigsten beweisen.

Freilich haben Kirschmann und sein Buch auch ohne solche Fragestellungen in einer erweiterten Fachwelt Beachtung gefunden. Er selbst zählt in einer 10-Jahres-Zwischenbilanz (armedapetheory.de/blog) u.a. Holger Preuschoft dazu, und fast schon legendär ist die Erwähnung bei Peter Sloterdijk. Ob der Zitierte sich wohl im philosophischen Rahmen von „Distanz“ angesprochen fühlte? Alsberg u.a. kannte er bei Fassung des Buches anscheinend nicht.

Mit dem US-amerikanischen Orthopäden Richard Young verband ihn eine Erfolg versprechende Freundschaft, bis dieser verstarb. Young konnte aber den „Werfer“ in den USA ein wenig bekannt machen, besonders wohl beim Biologen Neil Roach, dessen ähnliche Thesen in letzter Zeit oft herausgestellt werden. So haben Roland Knauer vom Tagesspiegel und Christina Elmer von spiegel-online im Juni 2013 die Forschungen des jungen Harvardprofessors hier prominent gemacht, offenbar ohne zu wissen, dass sie vom deutschen Autodidakten Eduard Kirschmann begründet wurden. Dazu passt als vermeintliche Petitesse die Nichterwähnung Kirschmanns in den Arbeiten Roachs – mit Ausnahme seiner Doktorarbeit.

Natürlich können derartige Missgriffe dazu beigetragen haben, dass Kirschmann selbst seit Jahren kaum etwas macht, sein Buch im Gespräch zu halten. Auch könnte er eine hier und da verbesserte Neufassung herausgeben, diesmal bitte, bitte mit Einsatz eines Lektors. Schon hört man jedoch, dass er sich intensiv mit einer Erfindung zur Entsalzung von Meerwasser und mit passendem Geschäftsmodell beschäftigt. Deshalb das eingeklammerte „e“ in der Überschrift.

Natürlich können derartige Missgriffe dazu beigetragen haben, dass Kirschmann selbst seit Jahren kaum etwas macht, sein Buch im Gespräch zu halten. Auch könnte er eine hier und da verbesserte Neufassung herausgeben, diesmal bitte, bitte mit Einsatz eines Lektors. Schon hört man jedoch, dass er sich intensiv mit einer Erfindung zur Entsalzung von Meerwasser und mit passendem Geschäftsmodell beschäftigt. Deshalb das eingeklammerte „e“ in der Überschrift.

Für mich aber gibt es einen doppelten Grund, das Kirschmann-Buch jedem im Blog zu empfehlen, der es noch nicht kennt. Zum einen könnte es sein, dass wir dadurch die Sicht auf unsere Entwicklung tatsächlich revolutionieren. Sollten wir aber arge Fehler entdecken, dann würde es doch antithetisch in erheblichem Maß zur bevorstehenden neuen Menschenfindung beitragen. Man erhält „Eduard Kirschmann: Das Zeitalter der Werfer, 336 Seiten, Hannover 1999“ für 18 Euro überall im Buchhandel oder direkt auf der Seite des Autors unter www.werfer.de.

J.J.

Erschienen am 24.Februar 2019

Hinterlassen Sie einen Kommentar